「 なぜ、オンライン広告の来店効果を可視化することが大切か? 」 において、生活者データからその必要性を見てきました。今回は、具体的な計測数値と共に、そこから得られるインサイトを紹介していきます。

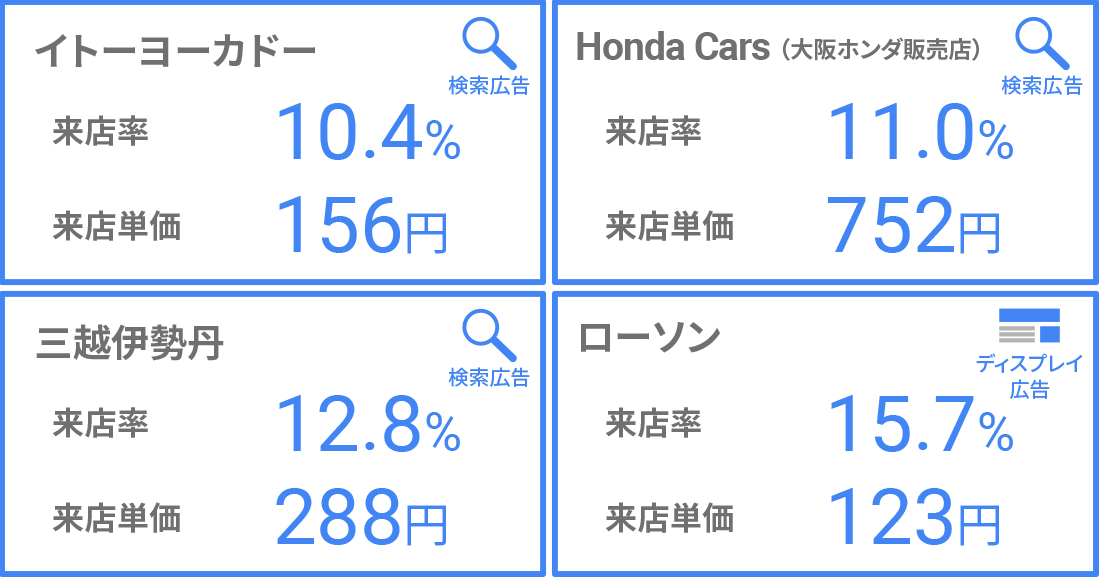

AdWords における検索広告やディスプレイ広告のクリックと来店への寄与度を推定する 「 来店コンバージョン 」 機能によって、すでに世界全体で 50 億案件以上の計測 (*1)が進んでいます。日本でも、総合スーパー( GMS、General merchandise store )、コンビニエンスストア、百貨店などの小売店業態をはじめとして、携帯電話の販売店や自動車ディーラーなどの業態など多くの業態で急速に広がっています。この機能によって、実際の 「 来店効果 」 も確認することができます。下記はその例です。

このように来店率や来店単価を可視化することで、オンライン上では購買されない商品やサービスにおいても、容易かつ定常的にオンライン広告の投資対効果を把握することができます。例えば Honda Cars ( 大阪ホンダ販売店 ) の来店単価は 752 円です。この数字は他の事例に比べ高額ですが、 「 自動車 」 という商材であることを考慮した ROI では妥当と判断され、結果としてデジタル広告投資を強める客観的な材料となります。

しかし、デジタル広告投資の来店効果を可視化することは、大切ではあるものの、あくまで最初の一歩です。さらに重要なことは、取得したデータの分析を通して、いかに投資対来店効果を高めるかというアクションです。

かつて百貨店の三越伊勢丹は、デジタル広告の目的を自社の EC サイトへの来訪とそこでの購入に特化していました。ところが来店コンバージョン結果を分析したところ、EC サイトにおける購入の寄与は限定的でも、実店舗への来店に大きく貢献する検索キーワード群が多数存在することを発見、積極的にそのキーワードへの投資を行いました。

具体的には、 「 新宿 + デパート 」 といった地域を含むキーワード ( Local Intent Query =「 お出かけクエリ 」)や 、「 百貨店 セール 」 といったシーズンに関連するキーワード、さらには 「ルブタン」など、EC サイトでは取り扱いはなものの伊勢丹の店舗テナントにおいて人気の高いブランドのキーワードなどです。伊勢丹は、オンライン広告は EC サイトの売上に対する投資という認識を切り替え、ビジネス全体に貢献する投資として実施を進めています。

またコンタクトレンズ販売のアイシティは、 「 距離別 」 に来店コンバージョンデータを分析しました。すると、ある一定距離の半径を超えた段階で来店率が下がることが判明、その半径より内側を店舗の 「 商圏 」 と定義しました。さらに、距離別にデジタル広告の入札額を変える「 距離による入札単価調整 」機能を活用して、商圏内の人に対する広告露出を高める判断に至りました。この 「 商圏 」 内での重点的な広告投資により、来店コンバージョン数は 54% も上昇したのです。

計測の定常化は、メーカーと小売業の共同販促にも新たなアクションを促しています。従来も、メーカーの協力による店舗での販売促進は、店頭 POP や値引きの原資提供を中心に行われてきました。しかし生活者のモバイルシフトが進む中、メーカーが商材を卸している小売店舗への来店促進を目的として、オンライン広告を展開する動きに発展しています。

さらには、店舗サイドがその来店データを取得してメーカーと共有、そのインサイトを生かして新たなアクションにつなげるというコラボレーションがはじまっており、米国では 「 サムスン 」 や 「 アディダス 」 といった企業が積極的に進めています。

重要なことは、このような動きに合わせて組織そのものも同時に進化する必要があるという点です。オンライン広告の分析から得られた来店につながる貴重なインサイトも、実店舗側の来店施策や店頭施策に落とし込まない限り、インパクトは半減します。

例えば米国のホームセンター大手のホームデポは、オンライン広告のチームと店舗販促を担当していた 2 つのマーケティングチームを統合し、商品カテゴリーごとにクロスチャネルのチームを再構築しました。

この統合チームは、戦略構築、計画設計、予算管理、そして実行を含めた一連のマーケティング活動を一手に担います。この組織改編により、迅速な意思決定・実行が可能になりました。またデータに基づくインサイトや情報共有がスムーズになり、顧客に最適なコミュニケーション・サービスを提供できるようになりました。

今後ますます、デジタル広告投資の来店効果を把握し、投資対効果を明確にするという施策が普及するでしょう。データ分析とそれに基づくアクションは、オンライン広告をオフラインのビジネスそのものに貢献する貴重なツールとして進化させ、その最大化のために組織の最適化も進むという未来が想像できます。